ブランド価値を伝える「ブランディングデザイン」とは?

2023年04月04日

ビジョンとは将来的にどうなりたいかを定義したものです。企業活動においては、経営方針を定める一環として策定されるほか、従業員やお客さまからの共感を得るためにつくられることもあります。

この記事では、ビジョンとは何かをミッション・バリュー・経営理念との違いを交えながら解説します。ビジョンが重視される理由や策定の手順・ポイントにも触れるため、自社のビジョンを決めたい・見直したいと考えている方は、ぜひお役立てください。

ビジョンとは、世の中との関わりの中で、企業は将来どのようになりたいかなどの未来像を定義したものです。ビジョンは企業によって異なり、多くの企業で独自のビジョンを掲げて公表しています。

ここでは実際に企業が公表しているビジョンの事例を2つ紹介します。

Googleのビジョン

世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすることです。

引用:Google「概要」/https://about.google/

スターバックスのビジョン

25年の歴史を礎に、創造性を絶やさずイノベーションを起こし続けることで、新たなつながりを築いていきます。

引用:Google「概要」/https://about.google/

ビジョンには、お客さまが見たときに共感し、応援したくなるような言葉が使用されるのが特徴です。ビジョンは時代の変化に応じた、中長期的な目標と言えます。

個人が定義するビジョンと企業が考えるビジョンには、違いがあります。個人のビジョンとは、未来の目標や、こうなりたいという将来像などの漠然とした未来を定義したものです。一方で、企業のビジョンは、企業としてのあり方や世の中との関係性を絡めて作成し、お客さまから共感を得るためにつくられたものです。

組織として最大限のパフォーマンスを出すためには、組織のビジョンを掘り下げるかたちで、個人のビジョンを形成するのが望ましいとされています。当記事では、個人のビジョンではなく、企業の将来像などを定めた企業ビジョンに焦点をあてて解説します。

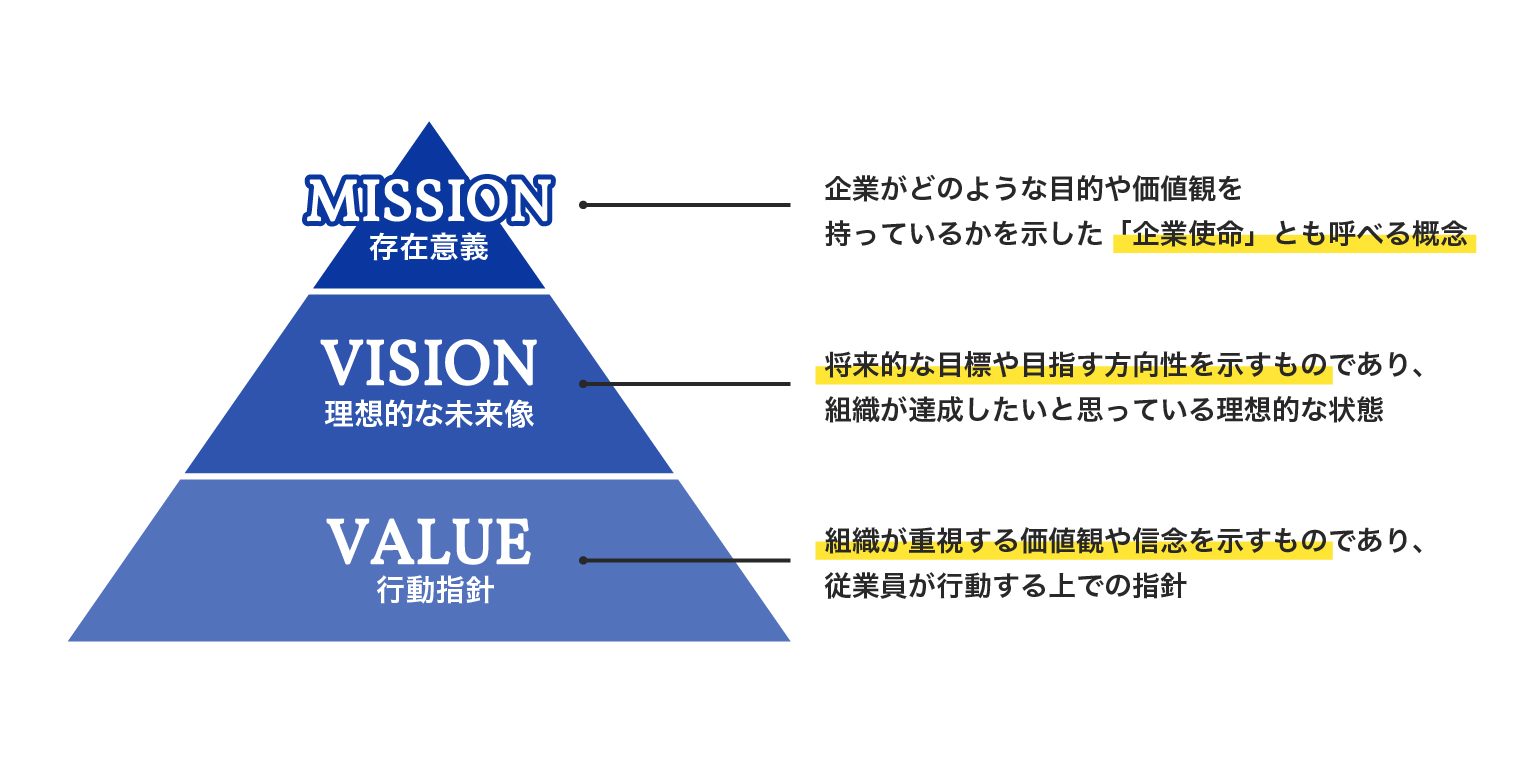

ミッション・ビジョン・バリューという3つの言葉は、オーストリアの経営学者であるドラッカーが提唱しました。ドラッカーの著書の中で、ミッション・ビジョン・バリューは、企業の存在意義や社会的ポジション、方向性を決めるために大きな役割を果たすと示されています。

ビジョンを策定するには、ミッションとバリューについても考えることが重要です。

ミッション

ミッションとは、組織が日々果たすべき使命や任務です。バリューやビジョンに比べて、長期的な戦略を言語化したもので、企業の存在意義を示します。バリュー

関連記事:ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは?重要性とつくり方も

バリューとは、ミッションを遂行するために、組織が共通して持つべき価値観です。企業に所属しているメンバーの企業活動の行動基準になるため、ミッションやビジョンよりも具体的な内容を示す必要があります。

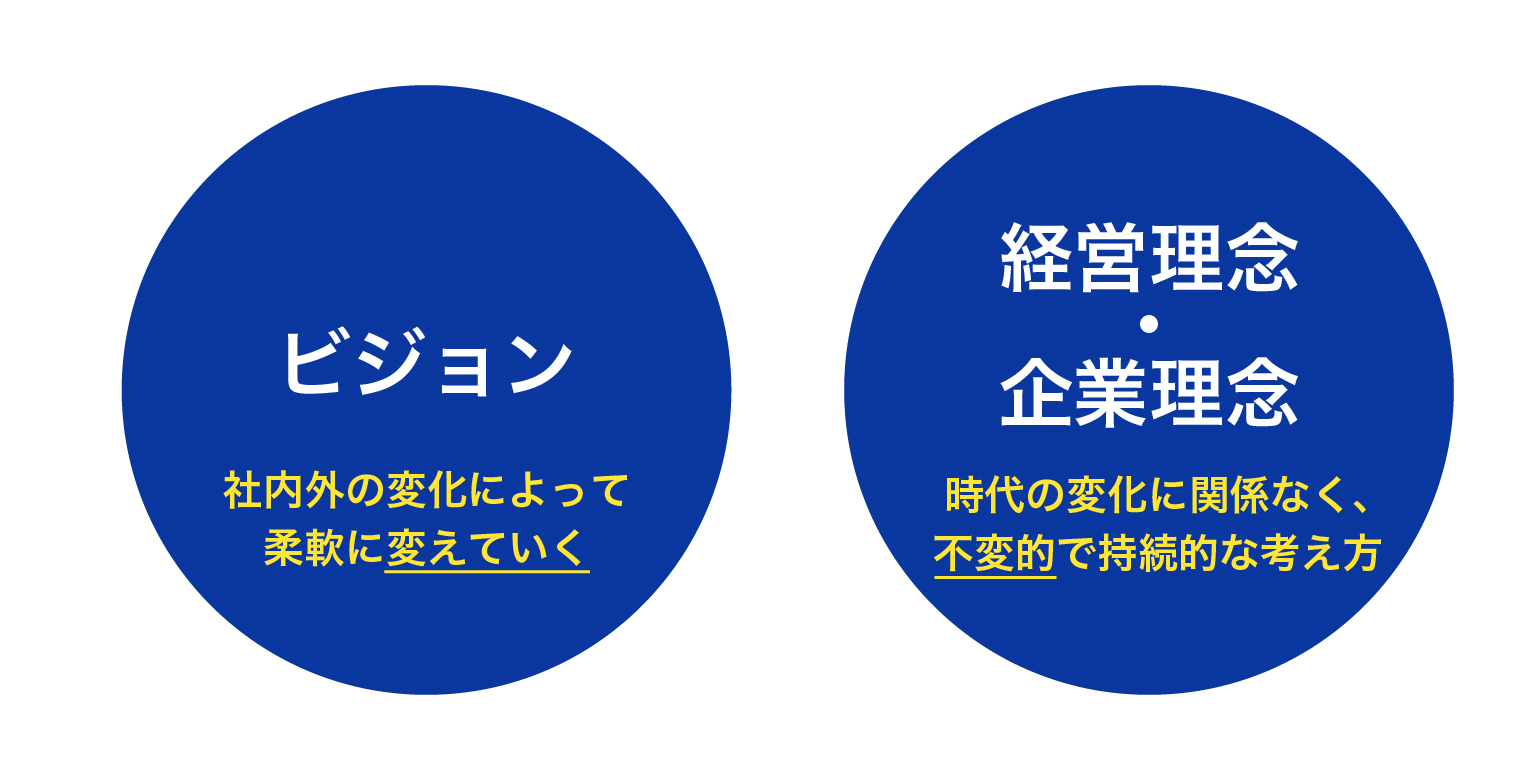

ビジョンに似たような意味の言葉で「経営理念」と「企業理念」があります。ビジョンは、経営理念と企業理念をもとに策定されるものです。ビジョンは社内外の変化によって柔軟に変えていくのに対して、経営理念と企業理念は、時代の変化に関係なく、不変的で持続的な考え方とされています。

経営理念

経営理念とは、企業経営を行う上で大切な価値観や考え方を創業者が示したものです。経営理念は、従業員や社会に対して表明するもので、企業価値を社会的に向上させる役割があります。企業理念

企業理念とは、企業の目的や存在意義、使命を示したものです。会社の方向性や経営方針だけでなく、社員の行動規範なども内容に含まれている場合が多くあります。社内には意識の統一、社外にはブランドイメージをつける役割があります。

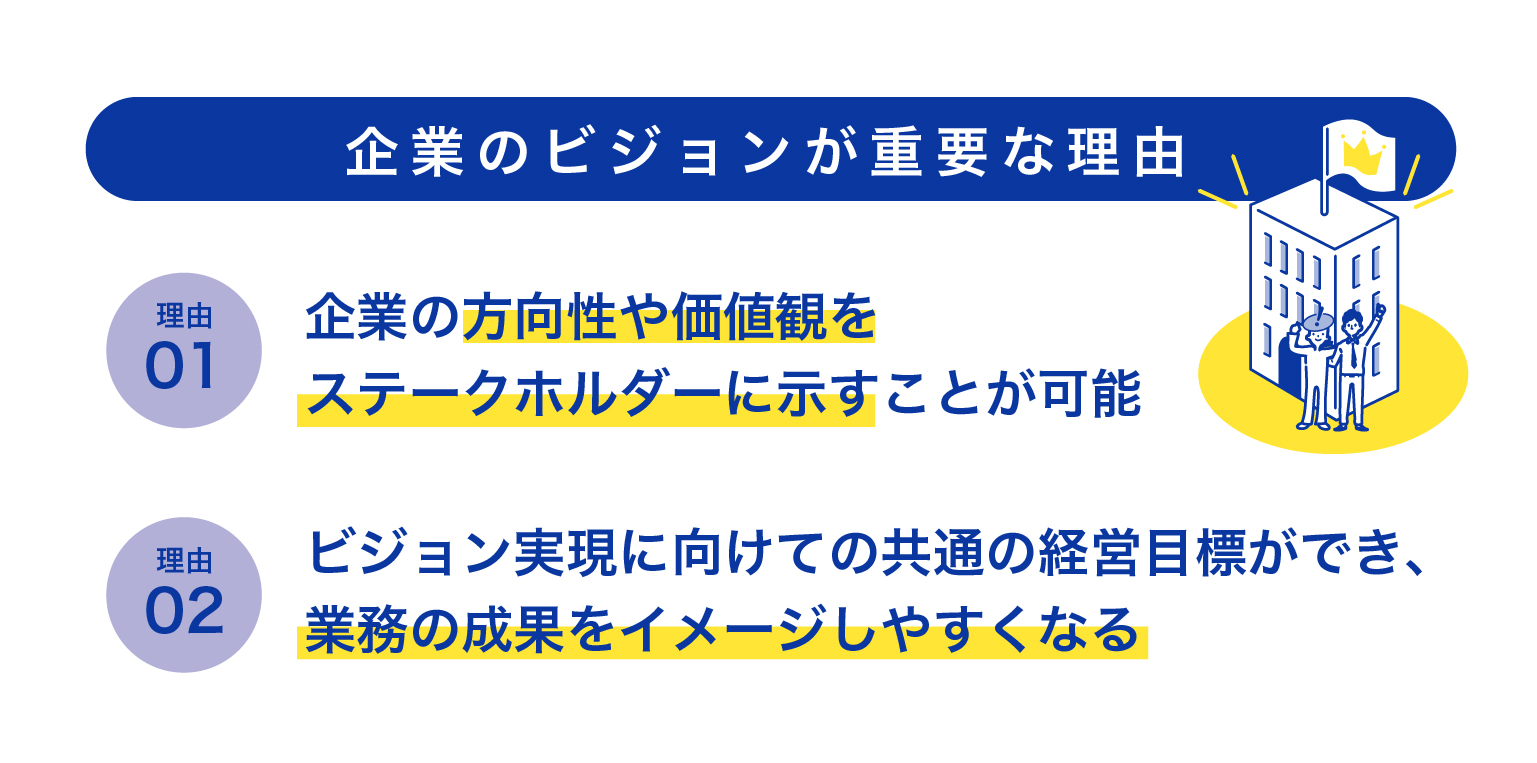

ビジョンを策定すると、企業の方向性や価値観をステークホルダーに示すことが可能です。ビジョンづくりには、自社しかできない「企業らしさ」を含めた表現を心がけます。具体的な企業の価値観を示すと、ステークホルダーを惹きつけられるでしょう。

また、ビジョンを定めることで、企業で働く従業員のモチベーションの向上も期待できます。ビジョンを策定し、従業員に浸透すると、ビジョン実現に向けての共通の経営目標ができ、業務の成果をイメージしやすくなるのがメリットです。企業として最終的にどうなりたいのか示すビジョンは、従業員の仕事への取り組みに大きく関わります。

従業員が仕事をする上で目指すべき目標でもあるビジョンには、従業員に共通の行動指針で仕事することを促せるというメリットがあります。また、ビジョンづくりには、従業員を含むステークホルダーからの共感を得られるかどうかが重要です。

ここでは、ビジョンの策定方法を紹介します。具体的に何をすればいいかなども紹介するため、これからビジョンをつくりたい方や、ビジョンの再検討を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

まずは、自社の事業内容や、取り巻く環境などの現状の把握が大切です。未来の自社の姿は、現在の状況と変化がないとは考えにくいと言えます。そのため、ビジョン策定には現状の把握をし、未来の自社の姿をイメージすることが必要です。

事業内容は、以下の項目について具体的な答えを考えると分析できます。

・会社は誰に対して、どのようなサービスや製品を使って、どのような価値を提供しているか

・会社の顧客はどのような人で、何にいくらの対価を払ってもらえるか

さらに自社を取り巻く市場の環境分析の代表的な方法を紹介します。

・3C分析

市場や顧客・競合、自社の3つから現在の環境を分析し、今後の経営戦略を考える方法です。・5フォース分析

競合他社や業界の現状と収益構造を分析し、自社の利益の上げやすさを考える方法です。

環境分析の方法は、他にもさまざまな種類があります。自社に合った使いやすい方法を選び、分析を行いましょう。

企業として大切にしていること、これからも守っていくべきことを明らかにします。価値観を明確にする作業には、経営陣だけでなく、社員も含めての議論が大切です。議論では、会社の歴史や伝統などを社員に共有し、その上で、企業としてこれから守るべきものを明確にします。

企業の存在価値が曖昧なままだと、ビジョンの基本となる社員の共通の認識が希薄になり、正しい策定が難しくなるため注意が必要です。

これまで分析してきた企業の事業内容や取り巻く環境、価値観をもとに、企業の将来をイメージします。企業の現状を把握しておくと、将来的に環境が変化した際に、事業内容の変化させる部分と、維持する部分を見分けることが可能です。

企業の将来をイメージするとき、将来の社会的な課題やニーズについても分析が必要です。自社を取り巻く環境が変化する中で、顧客が必要としていることや解決するべき課題を把握すると、将来的に必要な自社の価値観を考えられます。

これまで明確にしてきた企業の現状や価値観を踏まえて、企業の将来像を考えられたら、最後に言語化します。ステークホルダーがビジョンを見たときに、正しい内容を具体的にイメージできるように、分かりやすいワードを使用することが大切です。

言語化したビジョンは、会社の歴史やミッション、これまで分析してきた企業の現状、価値観などと整合性がとれているか確認する必要があります。整合性がとれていないビジョンは、現場の混乱を招き、ステークホルダーから共感を得られない恐れがあります。リリース前のチェックを忘れずに、精度の高いビジョンを策定しましょう。

ビジョンは、経営理念や企業理念と違い、時代の変化とともに定期的に見直すこととなります。そのため、中長期の目標を定めることが必要です。現実的に実現度合いの高い目標を掲げることも、ビジョンを決める上で重要なポイントとなります。

時代の変化に合わせて変更されるビジョンは、自社や自社を取り巻く環境の変化についても考慮する必要があります。競合他社の様子や、市場の現状など正しく把握すると、精度の高いビジョンに仕上げることが可能です。

ビジョン策定後は、ステークホルダーへの浸透も大切です。ステークホルダーから共感を得たビジョンは、企業経営者や現場など組織に属している人のコミュニケーションを助ける役割を果たします。ビジョンは、企業に関わるすべての人に伝えるだけでなく、共感して実行に移してもらえることで、初めて策定した意味があると言えます。

企業の将来像を定義するビジョンは、時代の変化に対応する中長期的なものとして策定されます。ビジョンは企業の方向性や価値観をステークホルダーに示す重要なものです。ビジョンを策定する際は、まず現状把握をした上で、企業の価値観を明確にした後、企業の将来像をイメージして言語化します。

ビジョンを決める際は、ステークホルダーに共感してもらいやすい言葉を使うほか、実現可能かどうかという視点を持って検討することがポイントとなります。

関連記事

当サイトではみなさまに適した情報・サービスをご提供するために、プライバシーポリシーに基づいてCookieを利用しています。Cookieを通じて収集した行動履歴と個人情報を関連付ける場合があります。当サイトの閲覧を継続する場合はCookieへの同意をお願いいたします。